電子帳簿保存法という言葉をニュースやCMで一度は耳にしたことがある方がほとんどかと思います。

2022年の法改正では、紙出力の書類と電子データとの同一性が確保できないことから、電子取引で受け取ったデータは電子での保存が義務化されました。

2022年1月より前にパソコンなどの電子機器で作成された契約書は、紙での保存が可能ですが、それ以降の契約書は紙にプリントアウトして保存することは禁止されています。

そして2025年の法改正では、どうなっていくのか1つずつ見ていきたいと思います。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法(1998年7月1日施行)とは、保存が義務付けられている国税関連書類等を電子化して保存することを認めた法律になります。

※正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

電子帳簿保存法における電磁的記録の保存は、電子計算機器を使用して作成された書類の「電子帳簿等保存」、電子的に授受した取引情報をデータで保存する「電子取引データ保存」、紙の書類をスキャンしてデータ化する「スキャナ保存」の3種類に区分されます。

契約書等はどうなのかという疑問もあるかと思いますが、もちろん契約書も国税関連書類に該当するため、電子帳簿保存法の対象になります。

「スキャナ保存」もしくは「電子取引データ保存」の要件を満たして保存しなければなりません。

ちなみに電子データの契約書を保存する場合と紙の契約書を電子化して保存する場合では、以下のとおり扱いが異なりますので注意が必要です。

【電子データの契約書を保存する場合】

ネット上でダウンロードしたデータやクラウドサービスを経由した契約書等、2022年1月以降に授受した電子契約書のデータは保存要件に従って、データのまま保存してください。

【紙の契約書を電子化して保存する場合】

紙の契約書を電子化する場合は、一定水準を満たしたスキャナやパソコンを使用し、タイムスタンプを付与したうえで書類受領後最長約2か月とおおむね7営業日以内に行ってください。

※タイムスタンプとは→電子データが特定の時点に存在していたこと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術のこと。

電子帳簿保存法における電子契約書の保存について

2024年1月1日からやり取りされる電子取引データの保存要件では、真実性の確保や可視性の確保における次の3つの要素を満たす必要があります。

①改ざん防止のための措置

改ざん防止のための措置では、タイムスタンプを付与するほか、訂正や削除履歴が残るシステムを活用する方法があります。

また、改ざん防止のための事務処理規定を定めることも措置の一つとして認められています。

②日付・金額・取引先での検索

2022年の法改正では、検索要件が、取引年月日・取引金額・取引先のみに変更になりました。

また、電磁的記録の提示要求に応じる場合は、範囲指定および項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保は不要になります。

※専用のシステムを導入しなくても、表計算ソフト(Excel等)を活用することによって簡易的に検索要件を満たすことが可能です。

③モニターやマニュアルの用意

モニターやプリンタ等を用意しておく必要があります。

※画像データの品質が低く粗くて文字が読めない場合は認められないことか、、肉眼で確認できる状態にしておく必要があるため。

しかし資金不足やシステム導入が間に合わない等、ルールに従って電子保存できない場合は、税務調査の際、電子取引のデータを速やかに出力できる状態であれば問題はないそうです。

また、電子契約や書類を電子保存する際は、どのように電子化をするのかマニュアルを備えつける必要があります。

利用する電子契約サービスの概要や操作方法が、誰にでもわかるような内容の説明書を用意しておきましょう。

2024年までは経過措置があり、要件を満たさない場合は一定の条件下で紙保存も認められていましたが、2025年以降は経過措置が終了するため、より厳格な要件に対応する準備が必要になります。

まだ2025年になったばかりですので、準備が行えていない方は、早めに準備をするようにしましょう。

不動産投資家と電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は自分には関係ない、と不動産投資を行っている方の中には思っている方もいるのではないでしょうか。

そう考えている不動産投資家の方がいたら要注意です。

もちろん、1口1万円から投資が可能な不動産クラウドファンディングしか行っていない、という方も例外ではありません。

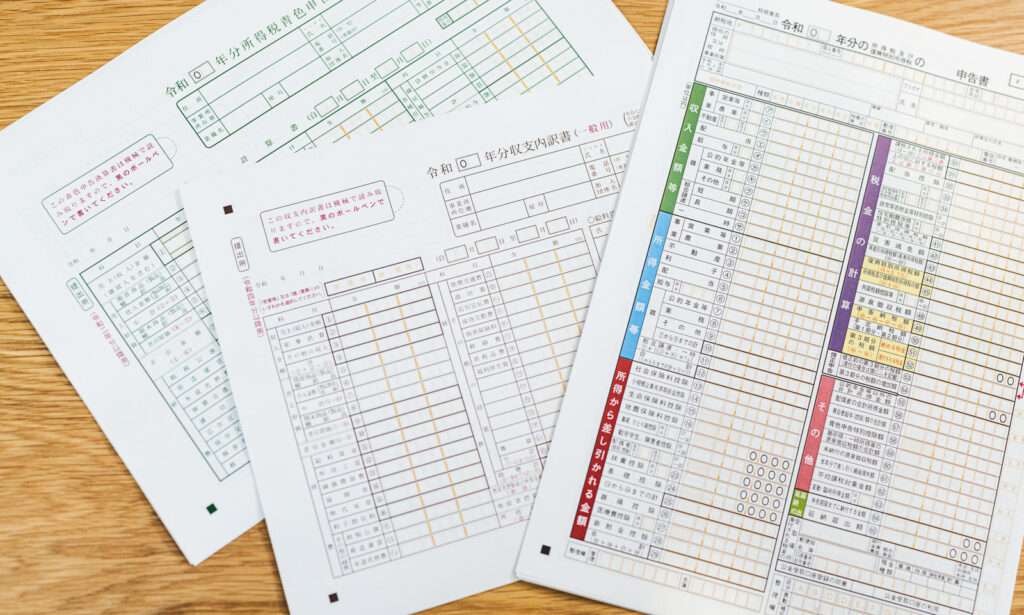

電子帳簿保存法は青色申告(確定申告)をしている方、全員に関係があるからです。

青色申告を行うメリットはさまざまありますが、なかでも「青色申告特別控除」の恩恵が大きく、これを目当てに青色申告を行っている方も多いかと思います。

以前までは65万円の控除が受けられた青色申告特別控除ですが、2018年の税制改正によって、2020年分の申告からは控除額が55万円に引き下げられてしまいました。

今後、従来どおり65万円分の控除を受けるためには、

・e-Taxを用いての確定申告

・電子帳簿保存

のどちらかが必要になってきます。

e-Taxを用いて確定申告ができる方であれば問題ありませんが、税務署で相談しながら申告する等といった方は、必要書類等を電子帳簿保存しておく必要があります。

これまでのように青色申告特別控除を満額受給するためには、「電子帳簿保存法」について正しく知ることがあります。

ワンポイント①〜確定申告が必要な人〜

■個人事業主やフリーランスの場合

個人事業主やフリーランスで、1年間の所得が48万円を超える場合、確定申告しなければいけません。

所得税額を計算する際、すべての人に対して適用される「基礎控除」を差し引きます。

基礎控除額は、1年間の所得額によって変動しますが、所得額が2,400万円以下であれば48万円が控除されます。

所得が48万円以下の場合は基礎控除を差し引くと課税所得が0円であり、所得税が発生しないため、確定申告が不要になります。

■会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、勤務先が年末調整を行ってくれるため、原則として個人で確定申告する必要はありません。

しかし副業をしており、副業で得た所得が20万円を超える場合は、本業の年末調整とは別に個人で確定申告が必要になります。

(副業の所得が20万円以下であれば、個人で確定申告を行う義務はありません。)

ただ、副業の所得が20万円以下の場合でも、副業先で源泉徴収を受けている人は所得税を払いすぎている可能性があります。その場合は、確定申告することで払いすぎた税金の還付を受けられます。

自身がどういった状況なのか、損をしないためにも確認することが大切です。

また、確定申告をしなくて良い所得額でも、住民税の申告は必要なため注意しましょう。

ワンポイント②〜e-Taxとは〜

e-Taxは正式名称を国税電子申告・納税システムと言い、国税に関する様々な手続きをインターネット上で電子的に行えるサービスになります。

e-Taxを利用することで、税務署に行くことなく、自身の融通が利く時間に、自宅から申告及び納税の手続きができるようになります。

そのため、現在では多くの法人・個人事業主・副業を行う人が利用している便利なサービスです。

ちなみに、e-Taxで確定申告するための準備は主に2つとなります。

それは、マイナンバーカードを用意することと、16桁の利用者識別番号を取得することです。

準備に手間がかかるかもしれませんが、揃えてしまえば、e-Taxの案内に沿って行うことで楽に確定申告ができます。

ちなみに確定申告では通常、控除証明書など申告の内容を証明するような書類が必要となってきます。

しかし、e-Taxでは外部の書類を添付できないため、結局は添付書類を郵送することになってしまいます。

このような面倒を解消するために設けられたものが、添付書類省略の制度です。

社会保険料控除証明書や生命保険料控除証明書など、所得税の確定申告について第三者が作成した書類については、添付の省略が認められており、該当する書類であれば、e-Taxで確定申告したあとに改めて郵送する必要はありません。

また第三者が作成した書類以外にも、イメージデータにより提出が認められる添付書類があります。

例を挙げるとすれば、住宅ローン控除の登記事項証明書や契約書の写し等です。

第三者作成の添付書類の省略制度やイメージデータを活用すれば、大部分の添付書類を郵送せずに電子申告で完結させることが可能です。

令和5年1月以降はマイナポータルとe-Taxの連携機能がさらに強化され、e-Taxに格納されている確定申告に関する様々な個人情報を、「マイページ」からマイナポータル側で直接確認することができるようになりました。

さらに、マイナンバーカードを使った「本人確認」を事前に済ませておけば、確定申告データへの電子署名の付与を省略することができます。

まだ利用したことがない方は、ぜひ次の確定申告から利用してみてください。

まとめ

青色申告特別控除を満額受給するためには、しっかりと電子帳簿保存法を理解する必要があります。

e-Taxで確定申告を行える方には不要かもしれませんが、中にはe-Taxは不安だから毎年税務署で確定申告を行いたいという方もいるかもしれません。

そのような方には電子帳簿保存法は決して欠かせないものとなってきます。

しかし電子帳簿保存法は、時代等の状況を鑑みて定期的に改正されています。

要件の撤廃や緩和で対応ハードルが下がる可能性等もあるため、アンテナを常に張って最新情報を入手することをおすすめします。

監修:越智正道

東京都文京区にて税理士事務所を経営。

ファイナンシャルプランナーとしても活動しながら、税理士業務では、記帳代行、試算表の作成、ペイロール代行、決算書類の作成、経営分析、税務申告など、多岐にわたるサービスを提供。

クライアントには、IT関連、ブライダル、化粧品開発、飲食業、医療関連など、さまざまな業種が含まれており

相続対策や事業承継、IPO支援、人事・労務管理指導などの分野の知見も広く持つ。

特に、NPO法人や金融資産関連の税務コンサルティングに力を入れており、幅広いニーズに応えることを使命としています。

コメント