不動産クラウドファンディングを始めるにあたって、最初に頭を悩ませるのが、言葉の意味かと思います。

慣れてしまえば、頭を悩ませていたあの時が懐かしいと感じるかもしれませんが、慣れていないときは、どういった意味なのか分からず、その度に手が止まってしまいますよね。

そこで今回はそんな初心者の方たちにもわかりやすい用語集を記事としてまとめてみました。

今後迷ったときはこちらを参考にしてみてください。

不動産クラウドファンディングの「クラウドファンディング」の意味とは

不動産クラウドファンディングの「クラウドファンディング」とは、群衆という意味のcrowdと、資金の調達を意味するfundingを組み合わせた言葉になります。

インターネットを通じて投資家が会社や組織、施設や商品に投資することを指します。

クラウドファンディングの種類は購入型、寄付型、投資型に分けられ、さらにそれぞれ細かな種類があります。

利益やお金に関する用語

インカムゲインとキャピタルゲイン

インカムゲインとは、株式や不動産を保有する期間に得られる利益、株式であれば配当収入、不動産であれば賃貸家賃収入のことを指します。

不動産クラウドファンディングでは、「分配金」と表記されることが多いです。

不動産クラウドファンディングの事業者によりますが、毎月分配があるファンドと、運用終了後に一括して分配金が支払われるファンドがあります。

キャピタルゲインは株式や不動産を購入価格より高く売却することで得られる売買利益のことを指します。

不動産クラウドファンディングのファンドは、将来の売却益を分配金原資にする「キャピタルゲイン型ファンド」と賃料収入のみを分配原資にする「インカムゲイン型ファンド」があります。

利回り

投資額に対して得られる利益のことを指します。

計算方法は以下の通りになります。

利回り(%)=利益÷投資金額×100

ちなみに不動産クラウドファンディングでは、年利から得られる利益を以下のように計算します。

得られる利益=投資金額×利回り(%)

想定利回り

ファンドが想定通りに運用された場合、投資家に支払われるリターンを年利換算したものになります。

こちらは登録サイトによって計算シュミレーションが用意されていたりもします。

ちなみに簡単な例えではありますが、運用期間6か月、想定利回り5.0%のファンドに1万円を投資した場合、

1万×5%=500(年利)

運用期間が6か月なので500÷2=250となり、250円(税引前)のリターンを得られる計算になります。

これが12ヶ月であれば500円(税引前)になります。

元本割れ

不動産クラウドファンディングにおける元本割れとは、運用期間終了後に支払われる償還金と、運用期間中の分配金の合計が、購入した金額を下回ることを指します。

不動産クラウドファンディングの収益には、投資対象物件の売却によるキャピタルゲインと、投資対象物件の賃貸運用によるインカムゲインがありますが、投資家への分配金の原資をどちらにしているかによって、キャピタルゲイン型、インカムゲイン型、双方を組み合わせたハイブリッド型に分かれます。

そして、こうした収益が想定していたように得られない場合には、元本割れが起こることがあります。

レバレッジ

自己資金以上に取引ができる仕組みを指します。

不動産取引では銀行からの借入、株式取引では信用取引によりレバレッジを効かせることができます。

不動産クラウドファンディングでも、金融機関(主に銀行)からの借り入れがあるファンドもあります。

運用期間

投資したファンドの運用開始日から運用終了日までのことを指します。

運用終了後に、投資した元本が事業者から投資家に返還されます。

償還

あらかじめ決められたファンドの運用期間が終了し、元本が投資家に返却されることを指します。

期間の途中で運用が終了し、元本が返されることを早期償還と言います。

不動産クラウドファンディングでは、早期償還が起こることも多々あります。

基準地価と公示地価

基準地価(きじゅんちか)とは、都道府県地価調査を元に各都道府県が毎年発表する、全国の毎年7月1日時点での基準地標準価格のことです。

土地の適正価格を計る基準となる指標として使われます。

一方で公示地価(こうじちか)とは、国土交通省地価公示調査を元に国土交通省が毎年発表する、1月1日時点での土地売買の目安となる価格のことです。

全国2万3000箇所の標準値が評価箇所となります。

優先劣後出資

不動産クラウドファンディングのファンドにおいて、運用益や売却益が想定よりも低くなり損失が出た場合、事業者が一定割合の損失を負担する仕組みのことを指します。

投資家のリスク軽減につながる仕組みの1つで、事業者やファンドにより劣後出資割合は異なり、5%~30%ほどの割合が多いです。

不動産特定共同事業

投資から資金を集め、不動産を購入運営し、得られた家賃収入や売却利益を投資家に分配する事業のことを指します。

不動産クラウドファンディングは「不動産特定共同事業法」に基づいて運営されています。

ワンポイント①〜不動産特定共同事業法(不特法)とは〜

不動産特定共同事業法(不特法)とは、出資額を小口化した不動産について、投資家から出資を募り、売買・賃貸などの運用を行い、その収益を投資家に分配する事業について定めた法律になります。

不動産クラウドファンディングなどの事業主の適切な業務運営を確保するとともに、投資家の利益保護が目的として施行されました。

この不動産特定共同事業には、任意組合型と匿名組合型の2つの事業形態が挙げられます。

「任意組合型」とは、投資家が出資した金額に応じた不動産の共有持分を購入して、所有する共有持分を組合に現物出資する形となっています。

事業者と任意組合契約を締結し、事業者は組合の代表として不動産の管理・運用を行います。

現物出資をする形式となるため、不動産の所有権は投資家にあります。登記簿にも、投資家の名前が記載されるのが特徴です。

収益の分配金は不動産所得となるので、相続税や贈与税の節税対策として有効になります。節税対策や、複数の物件に分散投資できるのもメリットといえます。

一方「匿名組合型」は、投資家が事業者と匿名組合契約を結び、組合に金銭を出資します。

その出資をもとに事業者は保有する不動産を賃貸などで運用して、収益を事業者と投資家の出資割合に応じて分配するという形式です。

任意組合型と異なり、投資家に所有権がなく、収益の分配金は雑所得となるので課税の対象となります。

不動産クラウドファンディングでは、この匿名組合型が一般的です。

少額からの投資が可能な商品も多く、ほとんどの事業者が「優先劣後方式」を採用しているため、万が一収益減少や損失が出た場合でも、事業者が出資した割合まで先に負担することになりますので、投資家の元本の安全性がより高い投資方法といえます。

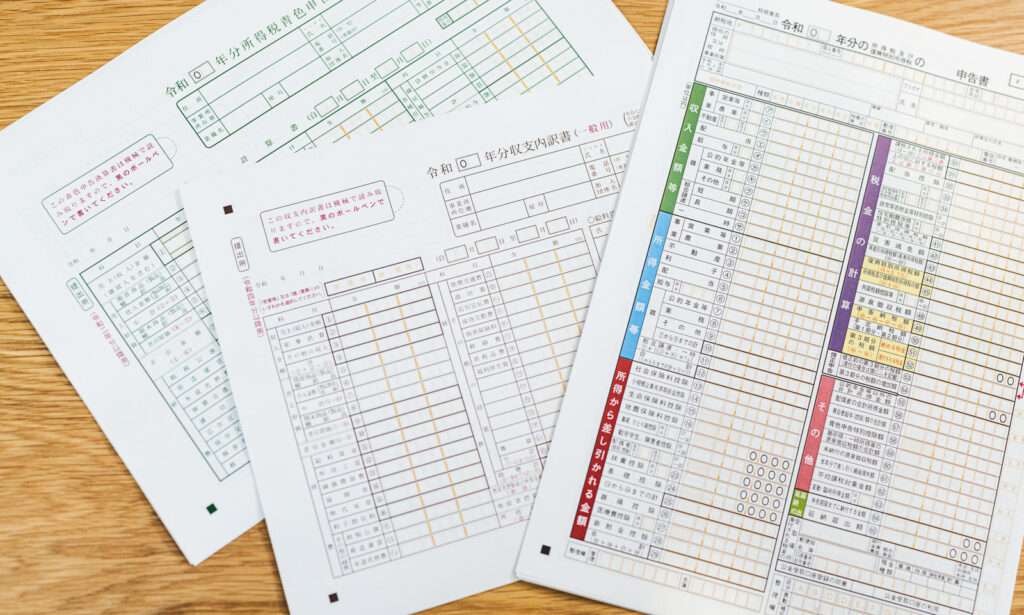

税金関係の用語

源泉徴収

支払者が所得税や住民税をあらかじめ差し引き、納税者の代わりに税金を納付することを指します。

不動産クラウドファンディングの分配金は、事業者により税率20.42%が源泉徴収され、残りが分配金として投資家に支払われます。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入と支出をもとに収める必要がある税金の額を計算して、国(税務署)に自ら申告する手続きのことを指します。

確定申告が必要になる税金としては、所得税、消費税、法人税などの種類がありますが、単に確定申告と呼ぶ場合は所得税の確定申告を指すのが一般的です。

ワンポイント②〜確定申告は必要なのか〜

不動産クラウドファンディングの分配金は課税対象になりますが、事業者が分配金を支払う前に源泉徴収を行っているため、基本的には投資家が確定申告を行う必要はありません。

ただし、分配金を支払う前に約20%の源泉徴収を行っているため、課税所得金額が695万円を超えない場合は、払い過ぎた税金を返還してもらうために、確定申告を行う必要があります。

また、不動産クラウドファンディングの分配金を含めた雑所得が20万円以上ある場合は、確定申告を行う必要がありますが、経費を差し引いた所得金額が20万円以下の場合は確定申告を行う必要はありません。

確定申告を行わなければいけないにも関わらず、確定申告を行わなかった場合は、ペナルティとして支払わなければいけない税金が加算されます。

まとめ

今回挙げた用語以外にも、不動産クラウドファンディングにおける用語はたくさんありますが、今回挙げた用語は投資する際によく出てくるものになります。

誰にでもわかりやすいよう、簡単に記載していますので、もっと詳しく知りたいという方はご自身でも一度調べてみてください。

またワンポイントとして、不動産特定共同事業法や不動産クラウドファンディングにおける確定申告は果たして必要なのかなども簡単に記載しましたので、確認してみてくださいね。

不動産クラウドファンディングは不動産投資の中でも、比較的始めやすい投資となります。

難しい言葉がたくさんあってよく分からない、と挫折するのは勿体ないです。

自分なりに理解して、少しずつでもいいので不動産クラウドファンディングを知っていきましょう。

監修:越智正道

東京都文京区にて税理士事務所を経営。

ファイナンシャルプランナーとしても活動しながら、税理士業務では、記帳代行、試算表の作成、ペイロール代行、決算書類の作成、経営分析、税務申告など、多岐にわたるサービスを提供。

クライアントには、IT関連、ブライダル、化粧品開発、飲食業、医療関連など、さまざまな業種が含まれており

相続対策や事業承継、IPO支援、人事・労務管理指導などの分野の知見も広く持つ。

特に、NPO法人や金融資産関連の税務コンサルティングに力を入れており、幅広いニーズに応えることを使命としています。

コメント