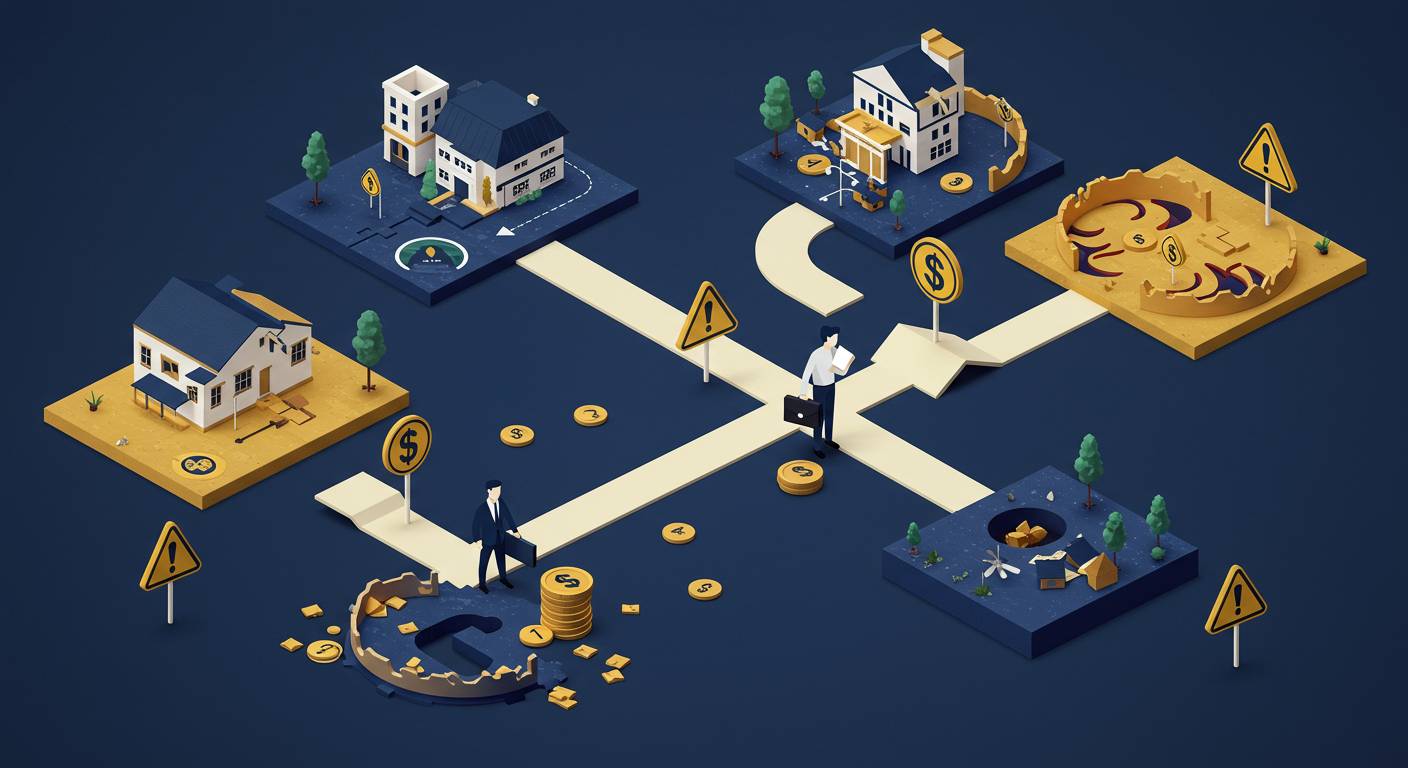

不動産投資をお考えの皆様、近年注目を集めている「小口化不動産投資」についてご存知でしょうか!?

少額から始められる手軽さから、多くの投資初心者の方々に人気ですが、

その裏には見落としがちな落とし穴が潜んでいます。

実は、私たちのもとには、

「思っていたリターンが得られなかった」「予想外のコストがかかった」など、

小口化不動産投資で失敗した方々の相談が数多く寄せられています。

本記事では、そんな小口化不動産投資の7つの落とし穴と、それを回避するための具体的な対策をご紹介します。

これから投資を始める方はもちろん、すでに投資されている方も、

ぜひこの記事で紹介する注意点をチェックして、安全で効果的な資産形成を目指しましょう。

投資の世界で成功するためには、リスクを正しく理解することが何よりも重要です。

【プロが語る】小口化不動産投資の隠れた落とし穴とその対処法

少額から始められる小口化不動産投資は、

不動産投資の敷居を下げた画期的な仕組みとして注目されています。

しかし、メリットばかりが強調される一方で、

実際に投資を始めると直面する様々な問題点があることをご存知でしょうか。

不動産業界で長年経験を積んだプロの視点から、

小口化不動産投資の「隠れた落とし穴」とその対処法を詳しく解説します。

小口化不動産投資の「隠れた落とし穴」

最も重要な落とし穴は「流動性の低さ」です。

株式と異なり、小口化不動産は売りたいときにすぐに売却できない場合が多いのが現実。

特に市況が悪化した際には買い手が見つからず、投資資金が長期間凍結してしまうリスクがあります。

この対策としては、

あらかじめ運営会社が提供している「買取保証制度」の有無と条件を確認しておくことが重要です。

例えば、クラウドファンディング大手のFUNDINNOでは一部案件で買取保証を設けていますが、

買取価格が当初投資額を下回るケースもあるため注意が必要です。

次に「運営会社の信頼性」の問題があります。

小口化不動産は運営会社に物件管理を委託するため、その会社の経営状態や実績が投資の成否を左右します。

実際に運営会社の破綻により、投資家が大きな損失を被った事例も存在します。

対策としては、金融庁の登録業者であるか、運営実績はどうか、財務状況は健全かなど、

徹底的な事前調査が欠かせません。

老舗の三井不動産リアルティや住友不動産といった大手グループ企業が関わる案件は相対的に安心感があります。

また「物件情報の非対称性」も見落とせない問題です。

投資家には限られた情報しか提供されず、

物件の実態や周辺環境の将来性などを正確に把握することが難しい場合があります。

この対策として、情報開示が充実している運営会社を選ぶことや、

可能であれば実際に物件を見学するなど、独自の調査を行うことが重要です。

これらの落とし穴を事前に理解し適切な対策を講じることで、

小口化不動産投資のリスクを最小限に抑え、安定したリターンを目指すことが可能になります。

投資判断の前に、必ず複数の運営会社や案件を比較検討し、

自分の投資目的に合った選択をすることが”成功への近道”です。

初心者必見!小口化不動産投資で失敗しないための7つのチェックポイント

小口化不動産投資に興味を持ったものの、何をチェックすべきか分からない方は多いはずです。

少額から始められる手軽さが魅力ですが、適切な知識がなければ思わぬ損失を被る可能性があります。

ここでは初心者が小口化不動産投資で失敗しないための7つの重要なチェックポイントを紹介します。

失敗しないための7つの重要なチェックポイント

1. 運営会社の信頼性と実績

運営会社の設立年数、過去の運用実績、財務状況を徹底的に調査しましょう。

GAIAやクラウドバンクなど上場企業グループの運営会社は比較的安心感がありますが、必ず自分でも調査することが重要です。

2. 物件の立地と将来性

投資対象の物件がどこにあるのか、その地域の将来性はどうかを確認しましょう。

人口減少地域や再開発予定のない郊外は長期的な価値下落のリスクがあります。

3. 利回りと分配金の仕組み

表面利回りだけでなく、実質利回りや分配金の計算方法を理解することが重要です。

高利回りをうたっていても、諸経費や税金を差し引くと実質的な収益は大きく下がることがあります。

4. 出口戦略の明確さ

投資期間終了時にどのように資金回収するのか、明確な出口戦略があるかを確認しましょう。

ガーデンヒルズ四ツ谷のように予定よりも早く売却されるケースや、逆に売却が難しく延長されるケースもあります。

5. 費用構造の透明性

運用手数料、成功報酬、管理費など、様々な費用が発生します。

これらがすべて明示されているか、また妥当な水準かを確認しましょう。

総費用が年間2%を超える商品は慎重に検討すべきです。

6. 流動性のリスク

小口化投資は基本的に途中換金が難しいものです。

万が一の時のために、全資産の一部のみを投資するなど、資金計画をしっかり立てましょう。

セカンダリーマーケットがある商品も出てきていますが、必ずしも希望価格で売却できるとは限りません。

7. 法的保護と情報開示

不動産特定共同事業法に基づく商品か、金融商品取引法の対象か、どのような投資家保護の仕組みがあるかを確認しましょう。定期的な運用レポートの有無や、情報開示の頻度・内容も重要なポイントです。

これらのチェックポイントを押さえることで、小口化不動産投資のリスクを大幅に軽減できます。

特に初心者は複数の運営会社や商品を比較検討し、少額から始めることをおすすめします。

また、投資判断を急がず、不明点は必ず運営会社に質問するようにしましょう。

リターンだけでなくリスクもしっかり理解した上で投資することが、長期的な資産形成の鍵となります。

投資のプロが警鐘を鳴らす!小口化不動産投資の危険な罠と安全な投資術

小口化不動産投資は少額から不動産投資を始められる画期的な手法として注目を集めていますが、

実は、多くの投資家が気づかない危険な罠が潜んでいます。

金融庁にも問い合わせや相談が増加しており、その実態に警鐘を鳴らす専門家が増えています。

小口化不動産投資の危険な罠

まず最大の罠は「期待利回りと実質利回りの乖離」です。

小口化商品の多くは表面利回り7〜8%などと魅力的な数字を掲げていますが、

実際には手数料や管理費などで3%前後まで下がることも珍しくありません。

プロの投資家は必ず実質利回りを計算しています。

次に「流動性の低さ」も重大な問題です。

不動産は本来流動性の低い資産ですが、小口化されても状況は変わりません。

むしろ二次市場が未発達な小口化商品は、途中換金が困難か大幅な値引きを強いられるケースがほとんどです。

ファンドマネージャーの中には「5年間は換金できないと思って投資すべき」と助言する方もいます。

「情報の非対称性」も見逃せません。

不動産鑑定士の立石氏によれば

「提供される物件情報が限定的で、本来必要な周辺環境や将来性などの情報が十分でないケースが多い」とのこと。

これは投資判断を誤らせる要因になります。

安全な投資術

安全に投資するためには、以下の方法が効果的です

1. 複数の小口化商品を比較検討する

2. 運営会社の財務状況や過去の実績を徹底調査する

3. 最悪のシナリオを想定し、投資可能な金額のみを投じる

4. 分散投資の一環として全資産の10〜20%程度に抑える

不動産業界で25年のキャリアを持つ東京大学不動産研究所の川井教授は

「小口化不動産は投資商品としての歴史が浅く、経済危機下での実績データが不足している」と指摘しています。

慎重な姿勢と十分な調査が、あなたの資産を守る鍵となるでしょう。

【投資家必読】小口化不動産投資の失敗事例から学ぶ7つの教訓

小口化不動産投資で失敗した投資家たちの事例から学べる教訓は非常に貴重です。

これから投資を検討している方はもちろん、すでに投資を始めている方も必ず押さえておくべきポイントです。

実際の失敗事例から導き出された7つの教訓をご紹介します。

7つの教訓

1つ目の教訓は「事業者の実績と信頼性を徹底的に調査する」ことです。

ある投資家は有名な不動産投資会社の小口化商品に投資したものの、

運営会社の財務状況が悪化し、配当が突然停止。

最終的には元本割れという結果になりました。

REIT等の上場商品であれば情報開示が義務付けられていますが、

私募ファンドなどではそうした保証がないため、事業者の過去の実績や財務状況の詳細確認が必須です。

2つ目は「分散投資の重要性を軽視しない」ということ。

あるケースでは、投資家が1つの小口化商品に資産の大半を投じたところ、

その物件が自然災害で大きな被害を受け、価値が激減してしまいました。

小口化商品であっても、複数の異なるタイプの商品に分散投資することでリスクヘッジが可能です。

3つ目の教訓は「手数料構造を完全に理解する」ことです。

表面利回りに惹かれて投資したものの、実際には様々な手数料が差し引かれ、

実質利回りが当初の半分以下だったというケースも少なくありません。

特に中間業者を経由する場合は、手数料の重複に注意が必要です。

4つ目は「流動性リスクを過小評価しない」こと。

急な資金需要が生じた際に換金しようとしたところ、買い手がつかず、

大幅な値下げを余儀なくされたという事例も多く報告されています。

投資期間中の解約条件や二次市場の有無を事前に確認しておくことが重要です。

5つ目の教訓は「物件の立地と将来性を客観的に評価する」です。

人口減少地域の物件に投資したところ、予想以上に空室率が上昇し、収益が低下したというケースもあります。

自分の目で物件を確認し、周辺環境や人口動態などのデータも参考にした冷静な判断が必要です。

6つ目は「契約内容の細部まで確認する」ことです。

緊急修繕費用が投資家負担になるという条項を見落とし、想定外の追加出資を求められた事例も存在します。

特に修繕積立金の仕組みや、運営会社の倒産時の対応など、不利益を被る可能性のある条項は慎重に確認すべきです。

7つ目の教訓は「短期的な利益だけを追求しない」ということです。

高利回りをうたう商品に飛びついたところ、

実は物件価値を維持するための必要経費を削減して見かけの利回りを高くしていただけというケースもあります。

長期的な資産価値の維持・向上を念頭に置いた投資判断が求められます。

これらの教訓を踏まえ、小口化不動産投資では「疑う目」を持ちつつ、

専門家のアドバイスも取り入れながら慎重に判断することが成功への近道となります。

特に初心者の方は、セミナーや勧誘の場での即決は避け、冷静な判断のための時間を必ず確保しましょう。

資産形成を目指す方へ!小口化不動産投資で知っておくべき重要リスクと対策

小口化不動産投資は少額から始められる魅力的な投資方法ですが、

資産形成を目指す方が安易に飛びつくと痛い目に遭うことも。

特に、初心者投資家が見落としがちな重要リスクとその対策を徹底解説します。

見落としがちな重要リスク

まず懸念すべきは「流動性リスク」です。

不動産クラウドファンディングや不動産特定共同事業などの小口化商品は、

途中換金が難しいケースが多く、資金が長期間固定されます。

このリスクに対しては、余裕資金での投資を徹底し、生活防衛資金は別に確保しておくことが必須です。

次に「オペレーションリスク」も要注意。

特に運用会社の経営状態が悪化すると、最悪の場合、投資金が回収できなくなる可能性も。

対策としては、金融庁や国土交通省の登録事業者を選ぶこと、

また運営会社の財務状況や過去の運用実績を事前にチェックすることが重要です。

例えば、大手の三井不動産グループが手掛ける「三井不動産リアリティ」の商品や、

東証一部上場企業が運営する「COZUCHI」などは相対的に信頼性が高いと言えるでしょう。

さらに見落とされがちなのが「分散投資の欠如」です。

一つの不動産クラウドファンディング事業者だけに集中投資すると、その会社が破綻した場合に大きな損失を被ります。

複数の運営会社を利用し、物件タイプや地域も分散させることでリスクヘッジができます。

具体的には、都心のオフィスビル、地方の商業施設、物流施設など、

異なる特性を持つ物件に分散投資することで景気変動の影響を緩和できるでしょう。

また、「利回り保証の罠」にも注意が必要です。

高利回りをうたう商品ほど、実はリスクが高いケースが多いのです。投資判断は利回りだけでなく、

物件の立地条件や築年数、賃貸需要などを総合的に判断しましょう。

利回りが市場平均より極端に高い案件は、何らかの問題を抱えている可能性があります。

最後に、税金対策も忘れてはなりません。

小口化不動産投資からの収入は、形態によって配当所得や不動産所得に分類され、税率も変わってきます。

特に高所得者は、総合課税となる場合に最大55%の税率がかかる可能性も。

税理士への相談や、NISA(少額投資非課税制度)の活用など、節税戦略を事前に練っておくことが賢明です。

リスクを理解し適切に対策を講じれば、小口化不動産投資は堅実な資産形成の一翼を担えます。

焦らず慎重に、そして長期的な視点で取り組むことが成功への近道なのです。

という事で、

どんな投資にもリスクは付きものです。

ただリスクを恐れているだけでは何も始まりません。

だからこそ知見を深める必要がありますので、是非関連の記事にも目を通してみてください。

コメント