不動産投資の世界に足を踏み入れようとお考えの皆様、こんにちは。

今回は、不動産投資における重要な投資形態である

「任意組合型」と「匿名組合型」について詳しく解説していきます。

初めての不動産投資で悩まれている方、より効率的な資産運用を目指している方にとって、

この2つの組合型の違いを理解することは非常に重要です。

リスクとリターン、税金対策、運営への関与度など、様々な観点から両者を比較し、

あなたに最適な投資スタイルを見つける手助けをしたいと思います。

不動産投資で成功するためのカギとなる知識を、わかりやすく解説していきますので、

ぜひ最後までお読みください。

これから解説する内容があなたの資産形成の一助となれば幸いです。

不動産投資の選択肢を広げる!

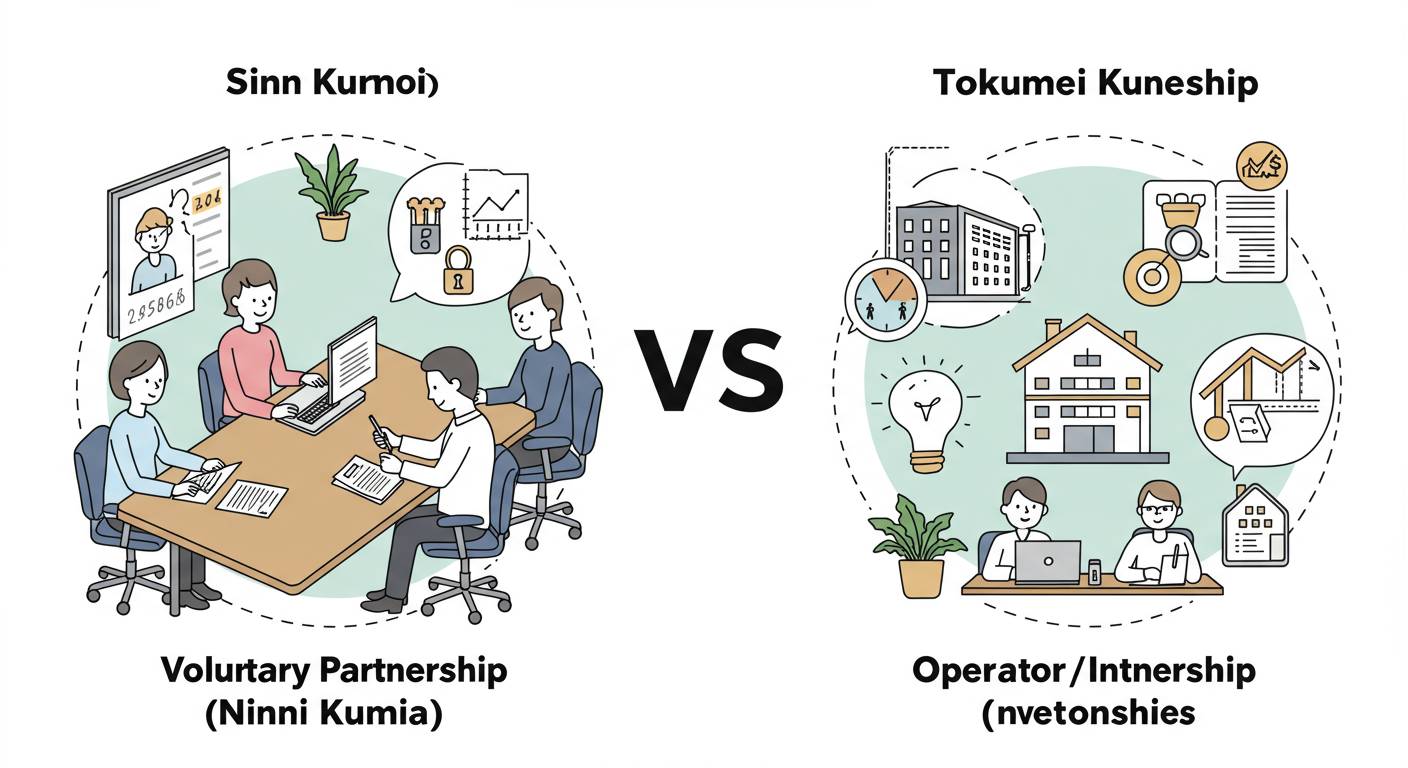

任意組合型vs匿名組合型、あなたに合うのはどっち?

不動産投資を始めようと考えている方にとって、投資形態の選択は重要なポイントです。

特に組合型投資では「任意組合型」と「匿名組合型」という2つの主要な形態があります。

これらの違いを理解することで、あなたの投資スタイルや目標に最適な選択ができるようになります。

任意組合型と匿名組合型とは

任意組合型(NK)は、民法上の組合として、複数の投資家が出資して不動産を共同所有する形態です。

組合員全員が業務執行に参加でき、意思決定に関わることができるのが特徴です。

一方、匿名組合型(TK)は商法に基づき、投資家(匿名組合員)が営業者に出資し、

利益の分配を受ける仕組みです。匿名組合員は業務執行に関与せず、営業者に運営を委ねます。

例えば、積極的に不動産運営に関わりたい投資家には任意組合型が向いています。

実際、東京都内のマンション一棟を10人で共同購入し、

リノベーションの方針から入居者選定まで全員で決定している任意組合の事例があります。

反対に、三菱地所やモリモトなど大手デベロッパーが営業者となっている匿名組合型ファンドでは、

投資家は運営に関わらず配当を受け取るだけの「サイレント・パートナー」として参加できます。

税務面でも違いがあり、任意組合では収入が組合員に直接帰属するため、各自の所得として申告が必要です。

匿名組合では営業者を通じて利益分配金として受け取るため、税務処理が比較的シンプルです。

リスクと責任の範囲も異なります。

任意組合では組合員が無限責任を負うのに対し、匿名組合では出資額を限度とした有限責任となります。

経営難のホテルを任意組合で購入・運営したケースでは、

想定外の修繕費用が発生し、組合員が追加出資を求められた例もあります。

あなたの投資目的、関与度合い、リスク許容度を考慮して、最適な組合形態を選びましょう。

次の見出しでは、それぞれの形態における具体的な利回りの違いやケーススタディを詳しく解説していきます。

【徹底比較】不動産投資初心者が知るべき任意組合型と匿名組合型の決定的な違い

不動産投資を始める際、多くの初心者が悩むのが「どの投資形態を選ぶべきか」という問題です。

特に組合型投資の中でも「任意組合型」と「匿名組合型」は、それぞれ特徴が異なります。

任意組合型と匿名組合型の決定的な違い

これから不動産投資を始めようと考えている方や、

投資形態の選択に迷っている方のために、両者の決定的な違いを詳しく解説します。

まず「任意組合型」の特徴は、組合員全員が事業に対して無限責任を負うことです。

つまり、各組合員は出資額を超える損失が発生した場合でも、その責任を負わなければなりません。

一方、「匿名組合型」では、

匿名組合員(投資家)は出資額の範囲内でのみ責任を負います。

このリスク負担の違いは非常に重要なポイントです。

税務面での違いも顕著です。

任意組合は「パススルー課税」が適用され、組合自体には課税されず、

利益は各組合員に直接分配され、各自が所得税を納めます。

匿名組合では、営業者が法人税を支払った後の利益が分配され、

投資家は配当所得として20.315%の源泉徴収税率で課税されます。

また、経営参加権についても大きく異なります。

任意組合では全員が業務執行に参加できるのに対し、匿名組合では匿名組合員(投資家)は経営に関与できません。

このため、不動産投資の運営に積極的に関わりたい方には任意組合が、

運用は専門家に任せたい方には匿名組合が向いています。

さらに、任意組合は比較的少人数での小規模案件に向いており、メンバー間の信頼関係が重要です。

一方、匿名組合は多数の投資家から資金を集める大規模プロジェクトに適しています。

代表的な例として、大和ハウス工業や三井不動産などの大手デベロッパーが運営する不動産ファンドの

多くは匿名組合形式を採用しています。

初心者の方にとって、この2つの投資形態の違いを理解することは、

自分の投資目的やリスク許容度に合った選択をするために不可欠です。

経営への関与度、リスク許容度、税務上のメリットなどを総合的に判断し、自分に最適な投資形態を選びましょう。

不動産投資で失敗しないために!

任意組合型と匿名組合型のリスクとリターンを解説

不動産投資を組合型で行う際に重要なのが「リスクとリターンの関係」です。

任意組合型と匿名組合型では、これらのバランスが大きく異なります。

【任意組合型のリスクとリターン】

任意組合型の最大のリスクは、無限責任を負うことです。

出資額以上の損失が発生した場合、その負担を追加で求められる可能性があります。

例えば、保有物件の瑕疵問題や訴訟リスクが顕在化した場合、出資比率に応じた負担が発生します。

一方でリターン面では、物件の運営や売却に関する意思決定に参加できるため、

高い収益機会を得られる可能性があります。

直近の不動産市況を見ると、好立地の物件では年利回り6〜8%程度の配当実績がある事例も見受けられます。

【匿名組合型のリスクとリターン】

匿名組合型では、出資額を超える責任は生じないという有限責任が最大のメリットです。

万が一事業が失敗しても、投資した金額以上の損失は負いません。

しかし、営業者の経営判断によって運用成績が左右されるため、その選定が極めて重要になります。

リターン面では、予め定められた配当率で分配を受ける形態が一般的です。

大手デベロッパーが営業者となるプロジェクトでは年4〜5%程度の配当を目標とするケースが多く見られますが、

安定性を重視する傾向があります。

【失敗しないための選択ポイント】

不動産投資で失敗しないためには、自身の投資スタイルに合った組合形態を選ぶことが重要です。

積極的に運営に関わりたい投資家なら任意組合型が、

パッシブに安定リターンを求めるなら匿名組合型が向いています。

実績のある事例として、東京都心の複合商業施設に投資した匿名組合型ファンドでは、

コロナ禍でも4%の安定配当を維持し、投資家からの信頼を獲得しています。

一方、地方都市の再開発プロジェクトでは、任意組合型で出資者がアイデアを出し合い、

当初予想を上回る9%のリターンを実現したケースもあります。

どちらを選ぶにしても、組合契約書の内容を精査し、出資条件やリスク分担について明確に理解することが、

将来のトラブル回避につながります。

また、複数の組合型投資に分散して投資することも、リスク軽減の有効な手段と言えるでしょう。

税金対策にも違いがある!

不動産投資の任意組合型と匿名組合型、専門家が教える選び方

不動産投資組合を選ぶ際、多くの投資家が悩むのが税金対策です。

組合の税制面の違い

任意組合型と匿名組合型では課税方法が大きく異なるため、自分の状況に合った選択が重要となります。

任意組合(NK)の場合、パススルー課税が適用されます。

これは組合自体には課税されず、各組合員の利益分配に対して個人の所得税率で課税される仕組みです。

つまり、組合の収益が直接組合員の所得として扱われるため、他の所得と合算して総合課税されることになります。

一方、匿名組合(TK)では、匿名組合員に対する利益分配は「雑所得」として扱われるケースが多く、

源泉分離課税(税率20.42%)が適用されることがあります。

これは高所得者にとっては有利に働く場合があります。

不動産鑑定士の山田氏は「年収1,500万円を超えるような高所得者であれば、

匿名組合の方が税負担が軽くなるケースが多い」と指摘します。

一方、大和証券リビング投資法人のアドバイザーである佐藤氏は

「任意組合は損益通算が可能なので、他の不動産投資で赤字が出ている場合には有利に働く」と解説します。

また、減価償却のメリットを直接受けられるのは任意組合の大きな特徴です。

匿名組合では営業者が減価償却を行い、その後の利益が分配される形となります。

さらに、相続対策としても両者には違いがあります。

任意組合では持分に応じた不動産の共有持分を相続することになるため、相続税評価額が下がるケースもあります。匿名組合の場合は出資持分自体が相続財産となります。

選び方のポイントとしては、以下の点を考慮するとよいでしょう

1. 現在の所得水準(高所得者は匿名組合が有利な場合も)

2. 他の不動産投資との損益通算の必要性(任意組合が有利)

3. 運営への関与度(積極的に関与したい場合は任意組合)

4. 出資金額(少額からなら匿名組合の方が参入しやすい)

税金対策は投資収益に大きく影響するため、税理士や不動産投資アドバイザーに相談した上で、

自分の財務状況に最適な組合形態を選ぶことをおすすめします。

不動産投資の新常識!知らないと損する任意組合型と匿名組合型の活用法

不動産投資を本格的に始めようとする方の多くが、投資形態の選択に悩みます。

特に「任意組合型」と「匿名組合型」は、それぞれ特徴が異なり、

活用法を知っているかどうかで将来の収益に大きく影響します。

各組合の活用法

任意組合型は、参加者全員が出資者かつ事業者として利益も責任も分担する形態です。

最大のメリットは意思決定に直接参加できること。

例えば、マンション一棟を数人で共同購入し、リノベーションや賃貸管理まで自分たちの判断で行えます。

資金調達のハードルが下がり、単独では手が届かない大型物件への投資も可能になります。

一方、

匿名組合型は営業者(不動産会社など)と投資家(匿名組合員)の二者間契約で成立します。

投資家は出資のみを行い、運営には関与しません。

最大の特徴は「有限責任」であり、出資額以上の損失リスクを負わないことです。

多忙なサラリーマンや不動産運営の知識がない投資家に適しています。

活用法として、初期は匿名組合型で不動産投資の基礎を学びながらリターンを確保し、

経験を積んだ後に任意組合型へステップアップするという戦略が効果的です。

または、メインの投資を任意組合型で行いながら、

分散投資として匿名組合型の商品を組み合わせるポートフォリオ戦略も賢明です。

実際に都内の不動産投資家グループは、

任意組合型で中規模オフィスビルを購入・運営し、収益の一部を複数の匿名組合型商品に再投資することで、

リスク分散と安定収入の確保に成功しています。

不動産投資の世界では「組み合わせ」が新常識です。

自分の投資スタイルや目標に合わせて、

両方の組合型を柔軟に活用することが、効率的な資産形成への近道となります。

コメント